コラム・調査レポート

2025.03.27

食品

春本番・日本列島和菓子地図

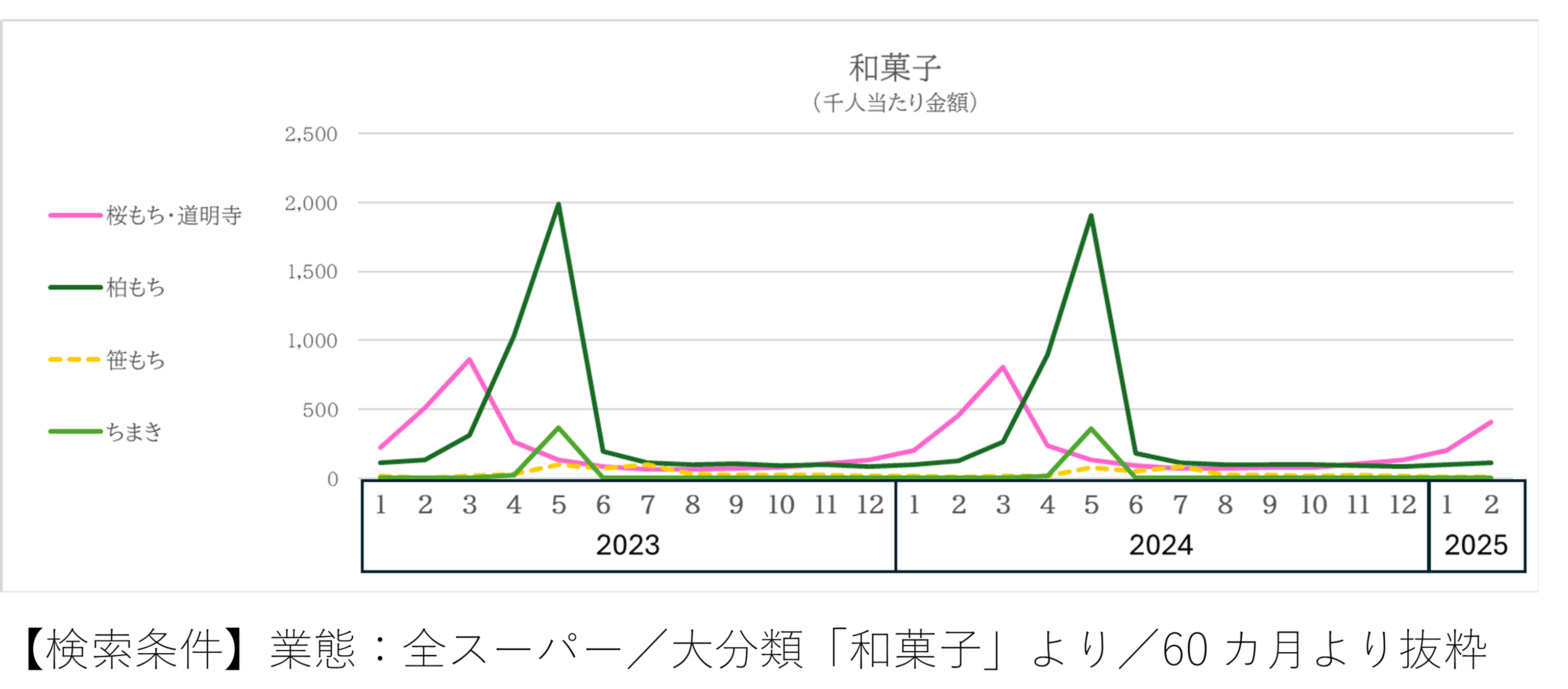

遠くの景色がふんわりと霞みはじめ、長かった冬も春・初夏へと歩みを進めつつあるようだ。過去の日経POSデータをみてみると、待ち遠しかった季節の訪れとともにスーパーでは和菓子のデータが活気づくことがわかる。大分類「和菓子」に属する小分類ごとにチェックしてみよう。

春の訪れを最初に告げるのは「桜もち・道明寺」である。全国のデータを日次でみると例年3月3日のひな祭りが最初の販売ピークとなっている。その後、おおむね各地の桜前線の北上と連動した2つめのピークがみられ、北海道に訪れる4月最終週のピークを境にシーズン終了となるようだ。

2025年に「桜もち・道明寺」を最も多く消費し、最も早くシーズンインしたのは北陸であった。同地域では、1月にアイテム数※が他地域よりも大幅に増加し、平均価格も全国平均より約2割高かった。

桜もちには白玉粉や薄力粉を溶いて焼いた皮で作られる「関東風」、もち米を砕いた道明寺粉で作られる「関西風」の2種類がある。2024年の日経POSに出現した289商品の内訳をみると、スーパーに並ぶ桜もちは「関西風」が主流のようだ。しかしながら、直近1カ月(2月24日~3月23日)の商品別ランキングを地域別にみてみると、関東外郭、東北、首都圏では「関東風」や「関東・関西風」が両方入った商品がいずれの地域でも1位となるほか、上位10位の半数近くを占めていた。

一方、近畿より西のランキングのほぼ全てが「関西風」の商品で、さらに東日本の商品名に多くみられる「道明寺」という表記もほとんど見られない。桜餅=「関西風」という傾向が強いことがうかがえる。

※アイテム数:指定期間内で一度でも販売実績がある商品の種類

2025年に「桜もち・道明寺」を最も多く消費し、最も早くシーズンインしたのは北陸であった。同地域では、1月にアイテム数※が他地域よりも大幅に増加し、平均価格も全国平均より約2割高かった。

桜もちには白玉粉や薄力粉を溶いて焼いた皮で作られる「関東風」、もち米を砕いた道明寺粉で作られる「関西風」の2種類がある。2024年の日経POSに出現した289商品の内訳をみると、スーパーに並ぶ桜もちは「関西風」が主流のようだ。しかしながら、直近1カ月(2月24日~3月23日)の商品別ランキングを地域別にみてみると、関東外郭、東北、首都圏では「関東風」や「関東・関西風」が両方入った商品がいずれの地域でも1位となるほか、上位10位の半数近くを占めていた。

一方、近畿より西のランキングのほぼ全てが「関西風」の商品で、さらに東日本の商品名に多くみられる「道明寺」という表記もほとんど見られない。桜餅=「関西風」という傾向が強いことがうかがえる。

※アイテム数:指定期間内で一度でも販売実績がある商品の種類

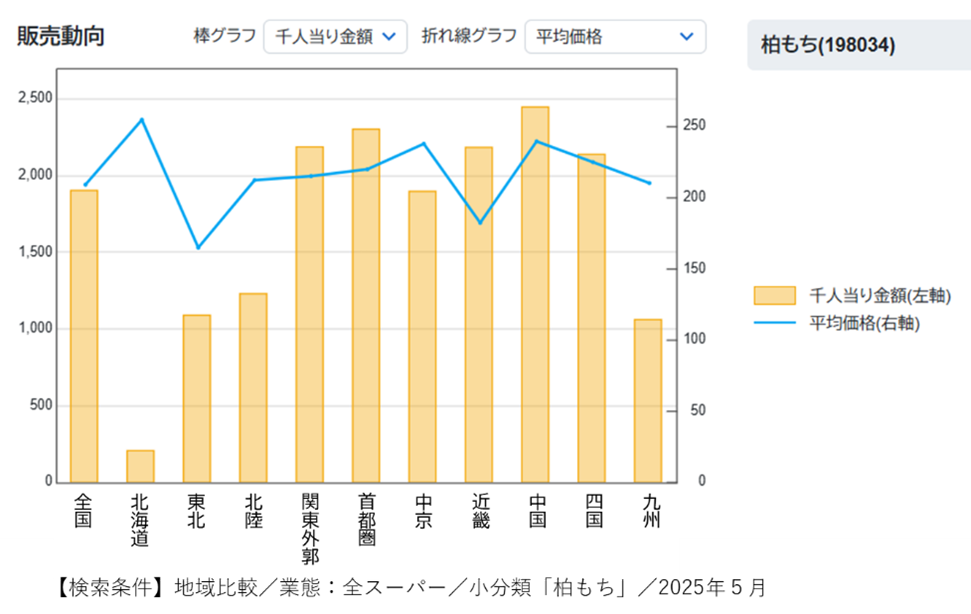

各地で花見が終わる頃、「桜もち・道明寺」に代わり売れ始めるのが「柏もち」だ。2024年は4月初旬からシーズンインし「子どもの日」を含む4月29日週がピークとなった。

「柏もち」の葉には、東日本では柏葉、西日本ではサルトリイバラの葉※を使うことが多い。しかし、スーパーに並ぶ商品のほとんどは柏葉を使用しているようだ。その一方で、西日本では中国の泉屋、九州の石橋餅加工所など、地域に根差したメーカーがサルトリイバラを使用した商品を展開している。

※サルトリイバラ:つる性の植物。丸型で先が短く尖った葉をもつ

「柏もち」の葉には、東日本では柏葉、西日本ではサルトリイバラの葉※を使うことが多い。しかし、スーパーに並ぶ商品のほとんどは柏葉を使用しているようだ。その一方で、西日本では中国の泉屋、九州の石橋餅加工所など、地域に根差したメーカーがサルトリイバラを使用した商品を展開している。

※サルトリイバラ:つる性の植物。丸型で先が短く尖った葉をもつ

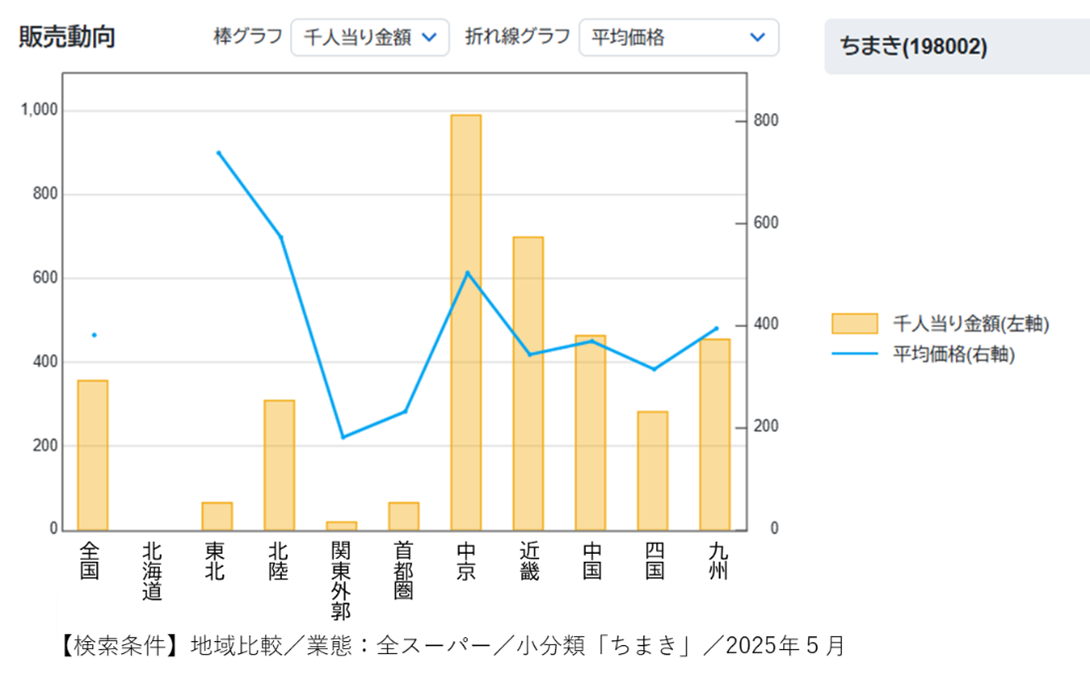

笹に包まれた餅である「ちまき」(笹巻き)も5月を代表する和菓子のひとつだ。童謡「背くらべ」にも歌われるこのお菓子がもっとも食べられているのは中京※である。

しかし「ちまき」ときいても、その人の出身地によって思い浮かべるものは異なるだろう。中京から西の地域で一般的なのは円すい形の細長い形状で、甘味を加えて練った餅粉を蒸した、ういろうのようなお菓子である。一方、日経POS区分の「北陸」では笹で三角に包んだもち米を茹で、きなこをかけて食べるものが主流の地域がある。興味深いことに九州にも似た作り方の「あくまき(あくちまき)」と呼ばれる「ちまき」があり、2024年5月では9位にランクインしている。灰汁水で長時間煮込むため、べっこう色となっており見た目は全く違うものとなっている。

※日経POSの地域分類は以下の通り

中京:岐阜、愛知、三重/北陸:新潟、富山、石川、福井/東北:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

しかし「ちまき」ときいても、その人の出身地によって思い浮かべるものは異なるだろう。中京から西の地域で一般的なのは円すい形の細長い形状で、甘味を加えて練った餅粉を蒸した、ういろうのようなお菓子である。一方、日経POS区分の「北陸」では笹で三角に包んだもち米を茹で、きなこをかけて食べるものが主流の地域がある。興味深いことに九州にも似た作り方の「あくまき(あくちまき)」と呼ばれる「ちまき」があり、2024年5月では9位にランクインしている。灰汁水で長時間煮込むため、べっこう色となっており見た目は全く違うものとなっている。

※日経POSの地域分類は以下の通り

中京:岐阜、愛知、三重/北陸:新潟、富山、石川、福井/東北:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

年2回のピークがある:「笹もち」

「笹もち」(笹団子)も、「ちまき」と同時にシーズンインする和菓子である。もっとも「笹もち」を食べる北陸(新潟を含む)では5月が売上げのピークで、笹であんこ入りのヨモギ餅をキャンディーのような形に包んだタイプが主流だ。7月がピークとなる近畿、中国はヨモギのほか白餅の場合もあり、花束のような包み方で見た目が異なる。首都圏では例年2回のピークがあるが、5月は前者、7月は後者が1位となっている。多様な地域から人が集まる土地柄からか、季節折々の和菓子消費が多様なことを映しているようだ。

日々通うスーパーの店先はいそがしい毎日に季節の便りを届け、ときに各地の食文化を伝えてくれる。もうすぐ始まる新年度がよい一年となることを願いつつ、これから続く和菓子の季節を楽しんでいきたい。