コラム・調査レポート

2025.10.17

食品

団子視点で、日本の秋。

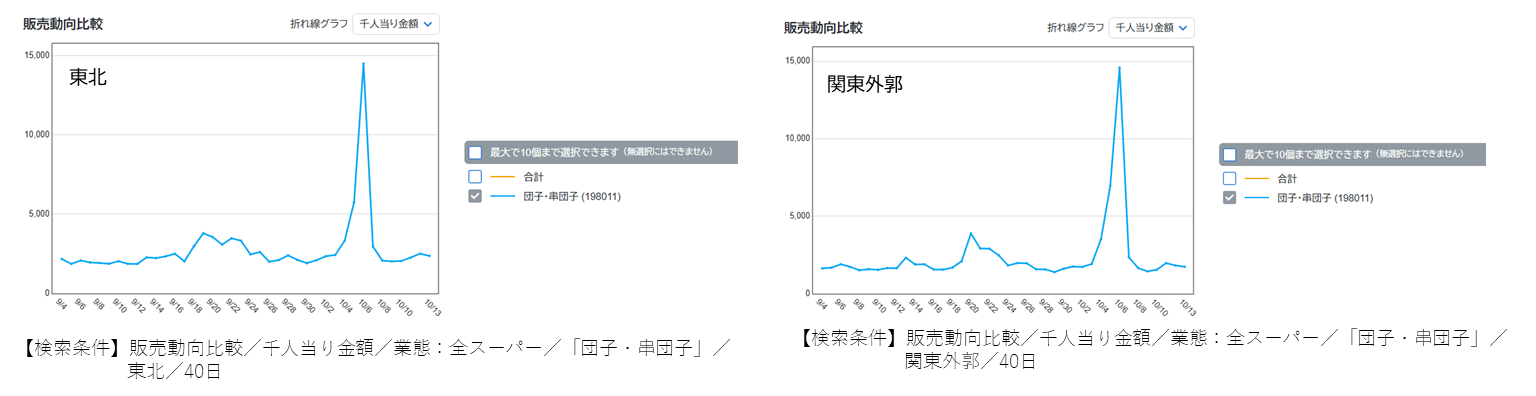

2025年の十五夜は10月6日だった。雲に隠れ見えなかった地域もあったようだが、人々はそれぞれの土地で待ちわびた秋の夜長を楽しんだようだ。日経POSデータの「団子・串団子」の売り上げデータには10月6日に大きなピークが見られた。地域別にみると千人当り金額が関東外郭で1万4586円、東北で1万4513円と、全国の8171円と比べ圧倒的に高い。これらの地域には9月中旬にも小さなピークがみられる。十五夜のほかにも月見の習慣があるのだろうか。データでその謎を追ってみよう。

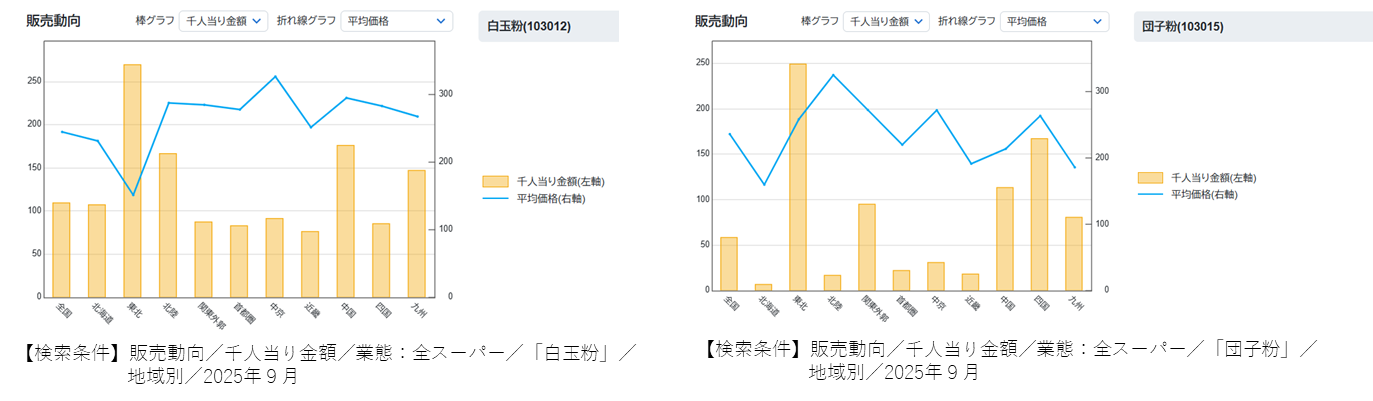

■「白玉粉」「団子粉」で手作りする地域は

団子の材料となる「白玉粉」「団子粉」は、いずれも東北で圧倒的な売上げとなっている。買って食べるだけでなく手作りの習慣も根強い、日本で最も団子を好む地域といえそうだ。

団子の材料となる「白玉粉」「団子粉」は、いずれも東北で圧倒的な売上げとなっている。買って食べるだけでなく手作りの習慣も根強い、日本で最も団子を好む地域といえそうだ。

「団子粉」はうるち米ともち米のブレンドで、歯切れのよい弾力と形が保ちやすく、みたらし団子や月見団子に向いている。一方、「白玉粉」はもち米100%で、茹でるとつるんとした口当たりの餅となり、冷菓やデザートにも使われることが多い。

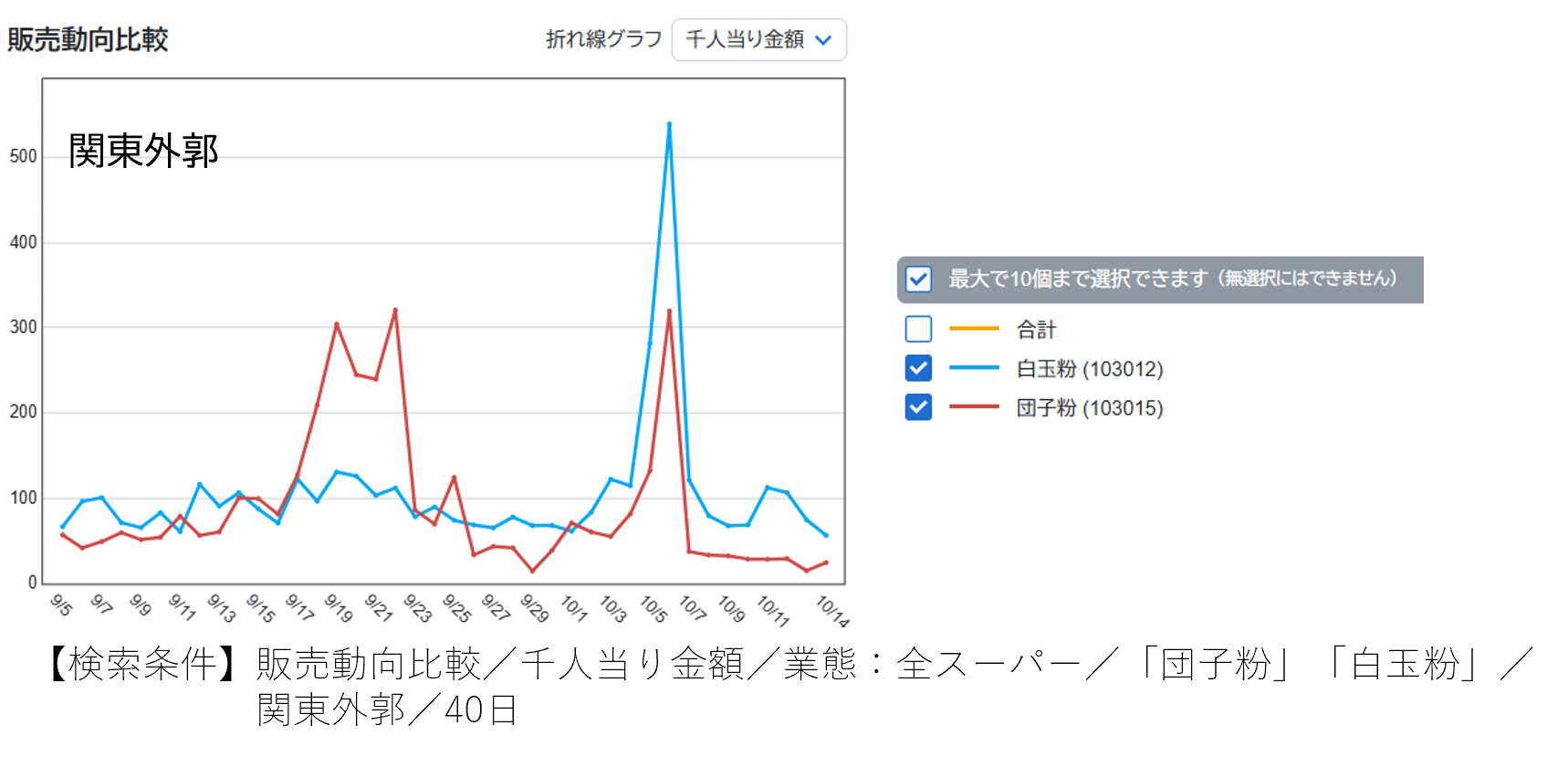

この2つのカテゴリーの日次データをみると、東北では十五夜よりも9月中旬の売上が高く、この時期の団子は手作りをする傾向が強いことがうかがえる。9月20日以降は「団子粉」のほうが売れており、形を保つことが重要な団子を作っている可能性が高い。関東外郭でも9月中旬は「団子粉」がより購入されているため、東北と同様の事情があるのではないだろうか。

この2つのカテゴリーの日次データをみると、東北では十五夜よりも9月中旬の売上が高く、この時期の団子は手作りをする傾向が強いことがうかがえる。9月20日以降は「団子粉」のほうが売れており、形を保つことが重要な団子を作っている可能性が高い。関東外郭でも9月中旬は「団子粉」がより購入されているため、東北と同様の事情があるのではないだろうか。

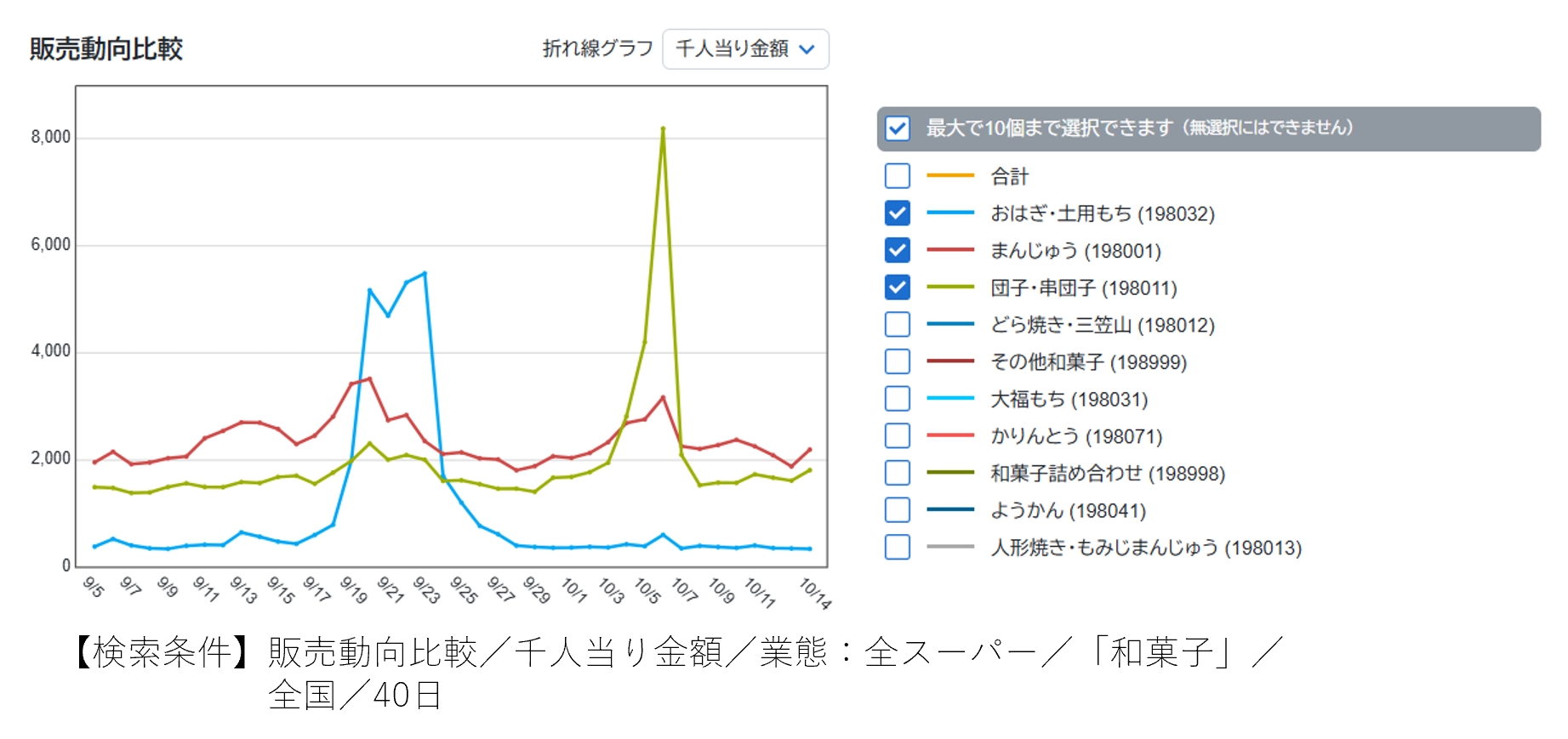

■お彼岸には「おはぎ・土用もち」か「団子・串団子」か

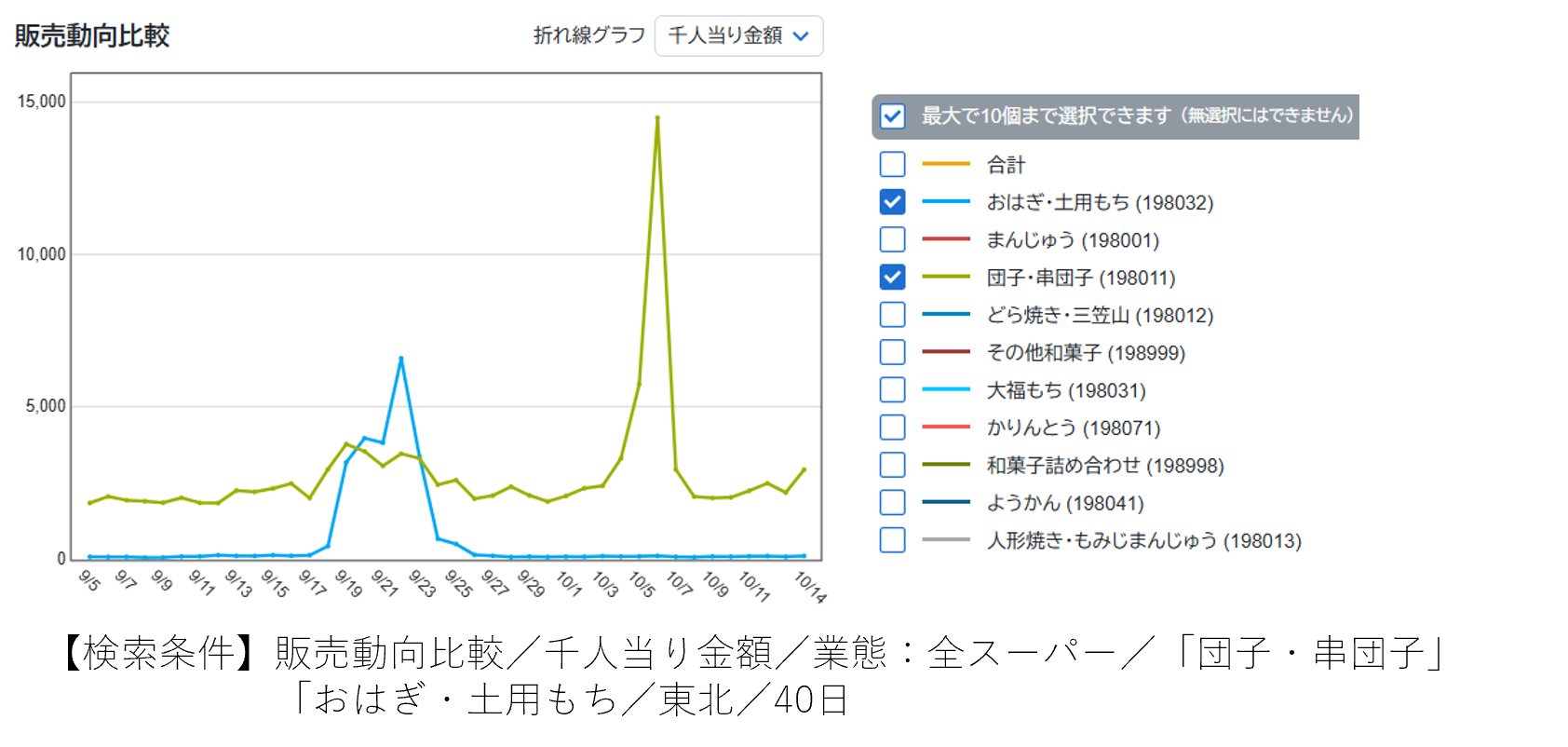

団子の謎を解くべく、大分類「和菓子」の動きを見てみよう。このカテゴリーには9月中旬に大きなピークのある小分類がある。お彼岸には欠かせない「おはぎ・土用もち」である。9月中旬は秋彼岸の時期で2025年は9月20日から26日だった。日次グラフには全国的にはお彼岸におはぎ、十五夜に団子を食べる傾向が明確に表れている。

団子の謎を解くべく、大分類「和菓子」の動きを見てみよう。このカテゴリーには9月中旬に大きなピークのある小分類がある。お彼岸には欠かせない「おはぎ・土用もち」である。9月中旬は秋彼岸の時期で2025年は9月20日から26日だった。日次グラフには全国的にはお彼岸におはぎ、十五夜に団子を食べる傾向が明確に表れている。

東北も同様の傾向だが、「団子・串団子」とグラフを重ねてみると「おはぎ・土用もち」と同じ9月中旬に小さいピークとなっていることがわかる。この地域では団子もあわせて食べる習慣がありそうだ。東北では全国に比べると「おはぎ・土用もち」の需要ピークが短くしかも低く見える。しかし9月22日のピークは千人当たり金額が6613円と全国でピークだった9月23日の5469円を上回っている。お彼岸に団子を多く購入するため相対的に低く見えているにすぎない。

山形県の一部地域では、彼岸の入りに串団子や小豆だんご、中日にはおはぎ、彼岸の明けには、あの世へ戻る先祖へのお土産として白だんごなどを供える風習があるという。東北のグラフからはその傾向を読み取ることができる。

今回はPOSデータを通じて、団子にまつわる四季の風習の多様さを知ることができた。今後も消費傾向だけでなく、その背景にある生活や歴史の積み重ねにも目を向けていきたい。

今回はPOSデータを通じて、団子にまつわる四季の風習の多様さを知ることができた。今後も消費傾向だけでなく、その背景にある生活や歴史の積み重ねにも目を向けていきたい。