コラム・調査レポート

2025.05.22

食品

お酢の季節がやってきた

気温が上昇し始める5月は、お酢の需要が動き出すシーズンインの時期である。その後湿度が高くなる6月から7月にかけて、多くのエリアで売り上げのピークを迎える。一方で冷涼な北海道では季節による変動が少ない。食欲増進に役立ち、食べ物の傷みを防ぐ効果も指摘される酢は、気温や湿度に需要が左右されやすい商品であることがうかがえる。

■季節や地域性で売り上げ変化

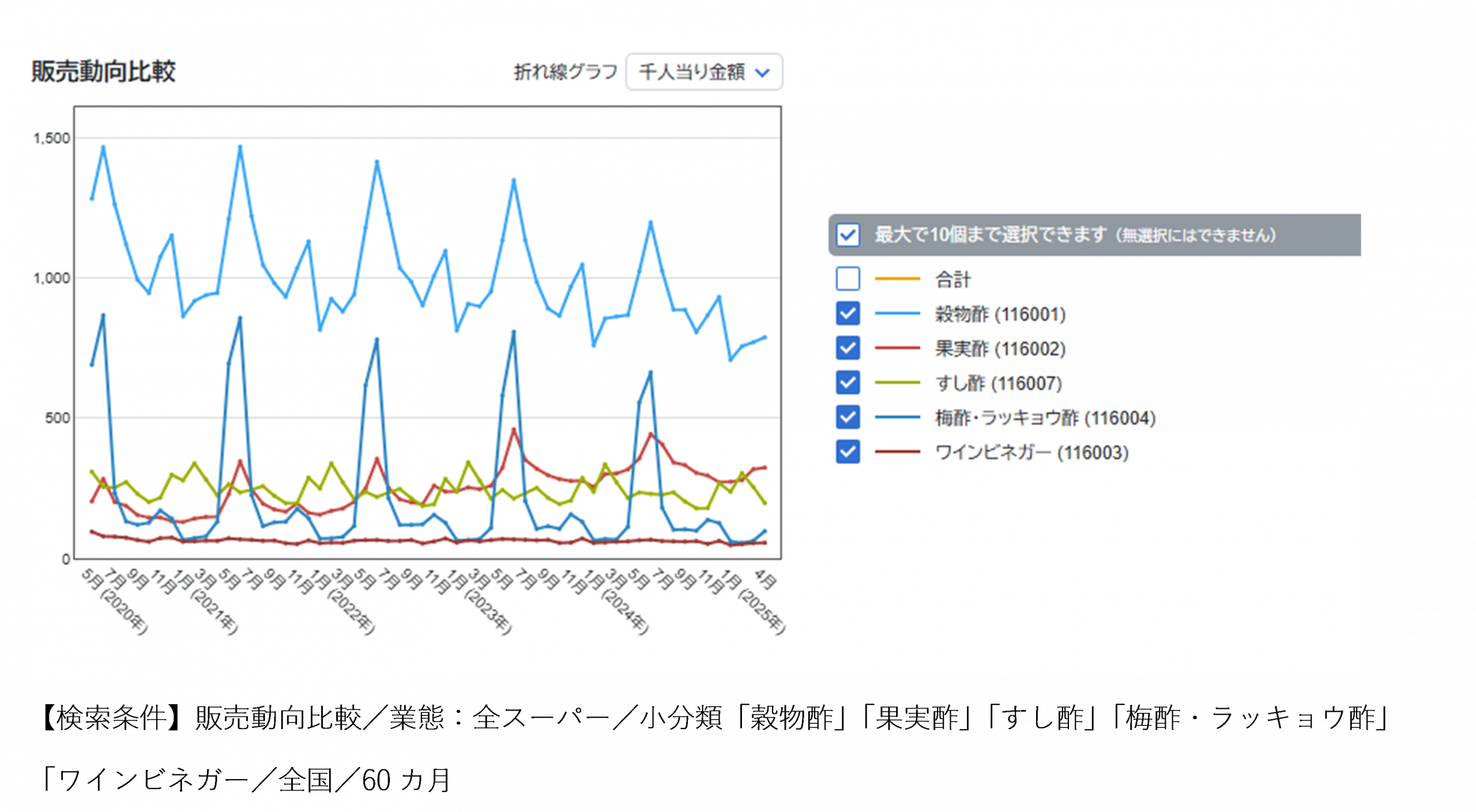

お酢の中でもっとも売り上げ規模の大きい「穀物酢」は6月に最も大きなピークを迎える。同時に「精製塩・添加塩」もピークとなっているところから、一定数は、この季節に仕込みが始まるらっきょう、実山椒など漬物用途の需要と考えられる。第2のピークは11〜12月にかけて訪れる。とくに東北エリアではナマコ漁の解禁時期で、食用菊が旬を迎える季節でもあることの影響か、11月に6月と並ぶ売り上げとなっている。他の地域でも12月にかけて増える傾向が見られるが、年末年始に向け、お節料理など手作りの機会が増えることの影響と考えられる。

「梅酢・ラッキョウ酢」も6月に大きく伸びるカテゴリだ。商品別ランキング上位10品はすべて「らっきょう酢」で占められている。2025年4月は10商品中4商品が、オタフクソースの商品となった。メーカーの本拠地である中国エリアは「梅酢・ラッキョウ酢」が最も売れている地域である。鳥取県がらっきょうの主要産地であることも要因といえそうだ。

「すし酢」は節分やひな祭りの時期など、複数の売り上げピークを持つ。地域別にみると、千人当たり金額で年間を通して圧倒的な売り上げとなっているのが北陸エリアだ。「ちらしすしのもと」や総菜・弁当の「寿司」もこの基準でナンバーワンなところをみると、家庭で寿司を食べる文化が強く根付いているようだ。

「ワインビネガー」は首都圏で年間を通して最も売れている。2025年4月のデータではエントリーしたアイテム数が近畿で25種、首都圏では35種となっており、取り扱いアイテム数自体が多い。全国各地から人が集まり、多様な食文化を受け入れやすい土地柄でもあり、多種多様な嗜好・需要に応えた結果と考えられる。

「梅酢・ラッキョウ酢」も6月に大きく伸びるカテゴリだ。商品別ランキング上位10品はすべて「らっきょう酢」で占められている。2025年4月は10商品中4商品が、オタフクソースの商品となった。メーカーの本拠地である中国エリアは「梅酢・ラッキョウ酢」が最も売れている地域である。鳥取県がらっきょうの主要産地であることも要因といえそうだ。

「すし酢」は節分やひな祭りの時期など、複数の売り上げピークを持つ。地域別にみると、千人当たり金額で年間を通して圧倒的な売り上げとなっているのが北陸エリアだ。「ちらしすしのもと」や総菜・弁当の「寿司」もこの基準でナンバーワンなところをみると、家庭で寿司を食べる文化が強く根付いているようだ。

「ワインビネガー」は首都圏で年間を通して最も売れている。2025年4月のデータではエントリーしたアイテム数が近畿で25種、首都圏では35種となっており、取り扱いアイテム数自体が多い。全国各地から人が集まり、多様な食文化を受け入れやすい土地柄でもあり、多種多様な嗜好・需要に応えた結果と考えられる。

■定番調味料ながらも苦戦する酢

定番の調味料としてどの家庭にもあるイメージのお酢だが、総務省「家計調査」によると購入額は2018年をピークにゆるやかな減少傾向が続いている。その一方で、2021年以降は輸出量が増加しており、国内市場が縮小するなかで海外の需要に応える形になっている。

定番の調味料としてどの家庭にもあるイメージのお酢だが、総務省「家計調査」によると購入額は2018年をピークにゆるやかな減少傾向が続いている。その一方で、2021年以降は輸出量が増加しており、国内市場が縮小するなかで海外の需要に応える形になっている。

日経POSの数値でも、2020年5月~2021年4月と直近の12カ月間で比較すると、千人当たり金額は「穀物酢」18%減、「梅酢・ラッキョウ酢」が21%減、「すし酢」13%減、「ワインビネガー」17%減と、いずれも落ち込みが大きい。とくに「穀物酢」は平均価格が直近5年間横ばいと価格転嫁もされておらず、国内では苦戦を強いられている。中長期的に見ても家庭で酢を調味料として使うことが減り、酢を使い仕込みに時間をかける料理の機会自体も少なくなっているのかもしれない。

その一方で好調なのが「果実酢」だ。同期間で比較すると千人当たり金額は2倍近い売り上げとなっている。商品別ランキングの上位をリンゴ酢が占めているところからも、健康意識の高まりによる飲用ニーズが好調の理由と考えられる。

6月を目前に、徐々に湿度と温度が上がりはじめ梅雨入りのニュースも聞かれるようになった。今年は平年よりも高温多湿で不快な暑さが予想されている。食事にもドリンクにも、上手にお酢を取り入れて、このじめじめの季節をさわやかに乗り越えたい。

その一方で好調なのが「果実酢」だ。同期間で比較すると千人当たり金額は2倍近い売り上げとなっている。商品別ランキングの上位をリンゴ酢が占めているところからも、健康意識の高まりによる飲用ニーズが好調の理由と考えられる。

6月を目前に、徐々に湿度と温度が上がりはじめ梅雨入りのニュースも聞かれるようになった。今年は平年よりも高温多湿で不快な暑さが予想されている。食事にもドリンクにも、上手にお酢を取り入れて、このじめじめの季節をさわやかに乗り越えたい。