コラム・調査レポート

2025.02.13

食品

おやつのはやりは乾きもの?

近年、果物や野菜などの素材を生かし、そのままおやつとしても食べられる商品に注目が集まってきているようだ。健康を気づかう消費者が、なるべく自然に近い食べ物を望む傾向が強まっていることがみてとれる。

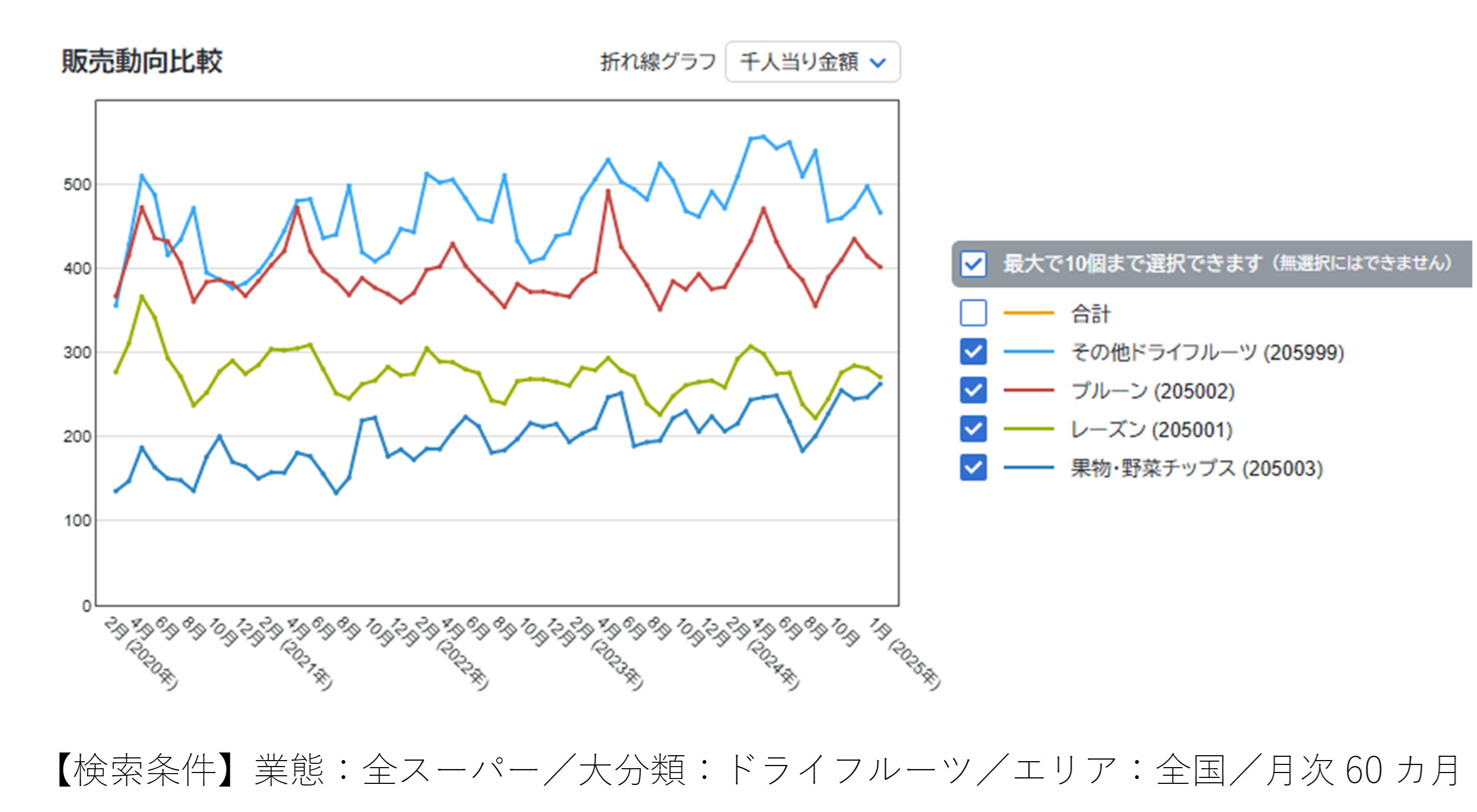

その代表的なカテゴリーである「ドライフルーツ」も2022年以降、売り上げが緩やかに増加している。

その代表的なカテゴリーである「ドライフルーツ」も2022年以降、売り上げが緩やかに増加している。

小分類別でみてみると「プルーン」「レーズン」は、安定した推移で大きな変化は見られない。豊富な食物繊維や鉄分などの成分に恵まれ、長年に渡り醸成されてきた健康的なイメージは、多くの消費者に周知されており、まさに定番としてカテゴリーを支えているようだ。「その他ドライフルーツ」は、2020年以降「プルーン」と首位を交代しつつ「ドライフルーツ」で最も売り上げが多いカテゴリーとなった。商品別に年間ランキングをみると、2023年の1位はプルーンだったが、2024年はデーツ(ナツメヤシの実)に取って代わられている。2位がイチジクとなるなど、ドライフルーツの勢力図はこの5年で変化したようだ。

「果物・野菜チップス」は、2025年1月の千人当り金額は前年同月比27%で、大分類「ドライフルーツ」に属する小分類の中でもっとも伸長率が高い。ほかの3カテゴリーに売り上げ規模は及ばないものの、好調の立役者と言っても過言ではなさそうだ。商品別ランキングをみてみると上位10位中、8商品がさつま芋チップスであった。油で揚げる「スナック菓子」に比べカロリーが低いこと、素材の原産地や品種の違いを楽しめることも人気の要因となっているようだ。その他、野菜ではゴボウ、果物ではバナナの商品が多い。

「ナッツ」も安定した売り上げを保つ。小分類別にみるともっとも売り上げが大きいのは、お酒のおつまみとしても人気のある「ミックスナッツ」であった。その他「カシューナッツ」「マカデミアナッツ」などの食感が柔らかいものは、値上がりにより平均価格が大きく上昇しているものの、販売個数は微増しており好調。一方で、長年にわたりカテゴリーを支えてきた食感が堅めの「ピーナッツ」「アーモンド」は、平均価格に大きな変化はないが販売個数が減少し不調となっている。

大分類としては「和菓子」の「甘納豆」も堅調といっていいだろう。砂糖を多く使用するため、健康的なおやつのイメージからは難しい位置にある。そのこともあってか、商品別ランキングをみてみると、でん六「小袋甘納豆」、山崎「プチ甘納豆」シリーズなど、小分けで量を調整しつつ食べられる商品が、好調を支えている。

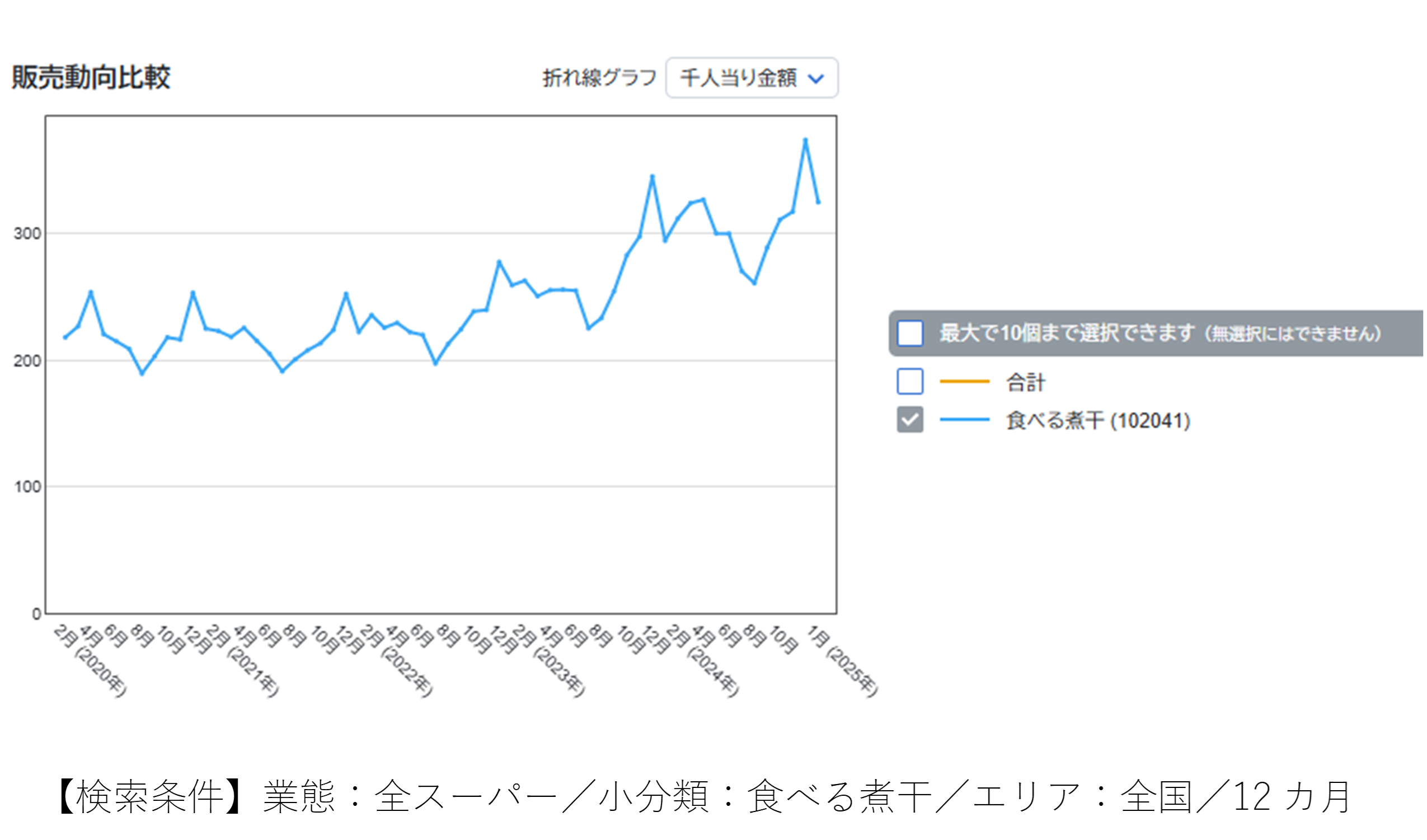

また「食べる煮干」の売り上げもここ1年で大きく伸長したカテゴリーである。お酒のおつまみにもなり、子供に安心して与えられるおやつとしても信頼が高い。またフレイル(虚弱)予防の観点からも、高齢者のたんぱく質やカルシウム摂取への意識の高まりが需要を押し上げているようにも思える。商品別にみると塩無添加のものに人気が集まっており、より健康を気遣った素材本来の旨味を活かした商品が支持されているようだ。

「ナッツ」も安定した売り上げを保つ。小分類別にみるともっとも売り上げが大きいのは、お酒のおつまみとしても人気のある「ミックスナッツ」であった。その他「カシューナッツ」「マカデミアナッツ」などの食感が柔らかいものは、値上がりにより平均価格が大きく上昇しているものの、販売個数は微増しており好調。一方で、長年にわたりカテゴリーを支えてきた食感が堅めの「ピーナッツ」「アーモンド」は、平均価格に大きな変化はないが販売個数が減少し不調となっている。

大分類としては「和菓子」の「甘納豆」も堅調といっていいだろう。砂糖を多く使用するため、健康的なおやつのイメージからは難しい位置にある。そのこともあってか、商品別ランキングをみてみると、でん六「小袋甘納豆」、山崎「プチ甘納豆」シリーズなど、小分けで量を調整しつつ食べられる商品が、好調を支えている。

また「食べる煮干」の売り上げもここ1年で大きく伸長したカテゴリーである。お酒のおつまみにもなり、子供に安心して与えられるおやつとしても信頼が高い。またフレイル(虚弱)予防の観点からも、高齢者のたんぱく質やカルシウム摂取への意識の高まりが需要を押し上げているようにも思える。商品別にみると塩無添加のものに人気が集まっており、より健康を気遣った素材本来の旨味を活かした商品が支持されているようだ。

素材をそのまま生かしたおやつは、家庭用フードドライヤーの普及により自作する人も増加傾向にあるようで、今後ますます消費者からの支持が広がりそうだ。一方で「ビスケット・クッキー」「スナック菓子」などのおやつも依然として需要は高く、この5年間で市場を拡大させている。健康志向の高まりと、おやつを食べる楽しみとのバランスを消費者がどのように取っていくのか、今後も注視していきたい。